皆さんこんにちは。

けびんの部屋へようこそ。

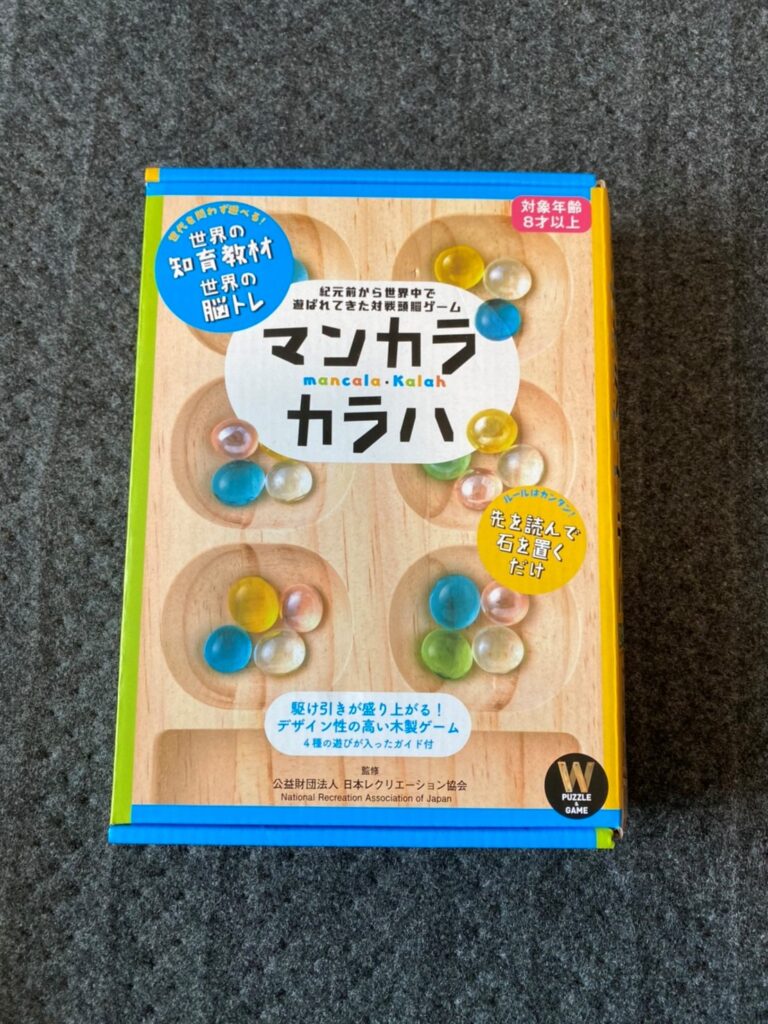

今回は興味本位で買った2人用ボードゲーム「マンカラ」が面白すぎてドはまりした話をしていこうと思います。

今記事を読んでくれている多くの人がこう思っているのではないでしょうか。

「マンカラってなんやねん!」

日本ではまだまだ知られていないクラシックボードゲーム、マンカラ。

僕も高校での異文化体験というきっかけがなければ絶対に知ることがなかったゲームです。

子供から大人までが楽しめるほどシンプルなルールなのに奥が深い!!

1ゲーム5分ほどという短いプレイ時間なのでさらっと始められてさらっと終われます。

こんなにも面白いゲームが知られていないなんて悲しすぎる!

異文化体験でマンカラを知ることができた僕のように、

この記事がきっかけでマンカラを楽しんでくれる人が増えてくれれば非常にうれしいです。

それでは早速本題に入っていきましょう。

マンカラとは

マンカラは専用のボードとおはじきを使った2人用クラシックボードゲームです。

僕が購入したのはこんな感じのやつ。

ルールは非常にシンプル。

自陣にあるおはじきを先に無くした方が勝ち!

シンプルが故に奥が深く、どんな人でも楽しむことができるゲームです。

どのくらい簡単なのかというと、

小学1年生でも楽しむことができるくらい簡単です!

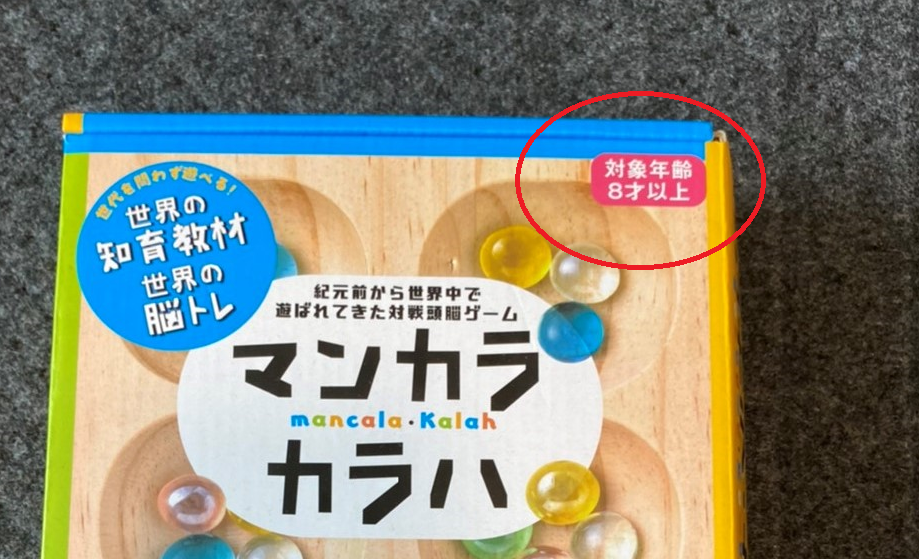

「おいおいおい!画像のマンカラパッケージに対象年齢8歳以上って書いてあるじゃねーか!」

と観察眼の鋭い方は気づくのではないでしょうか。

それでも僕は自信をもってこういいます。

小1でもルールを理解できるくらい簡単だと。

なぜらな最初に僕の相手をしてくれたのが小1だったから!

マンカラを知ったきっかけ

冒頭でも述べましたが僕がマンカラというゲームを知ったきっかけは高校での異文化体験です。

マレー文化を経験するために実際にマレーシアで現地の生活を体験しました。

そのときホストファミリーに教えてもらったマレーシア伝統の遊びというのがこのマンカラです。

けびん

けびん立ち位置としては日本のカルタとかと近いのかな?

そして一番最初に相手になってくれたのがホストファミリーの小学校1年生の女の子。

見事にボコボコにされました(笑)

何回かやっていくうちに徐々にコツをつかみ最終的には勝つことができましたが、

最初とはいえ高校生がまじめにやって小学生に負けるって結構衝撃的じゃないですか?

そのくらいシンプルで多くの世代が楽しむことができるゲームということです。

異文化体験後にマンカラに触れる機会はありませんでしたが、

すごく楽しかったという記憶だけは鮮明に残っています。

そして先日、雑貨屋さんをぶらぶらしていたら偶然このマンカラと再会してしまいなんとなく購入したらハマってしまったというわけです。

マンカラのルール

さてここまでの話でマンカラに興味を持っていただくことはできたでしょうか。

「マンカラを知ったきっかけとかどうでもいいからもっと詳しいルールを教えてくれよ!」

という方のために少し遅くはなりましたがルール説明といきましょう。

マンカラには4つほどルールがありますがここでは一番シンプルなものを紹介していこうと思います。

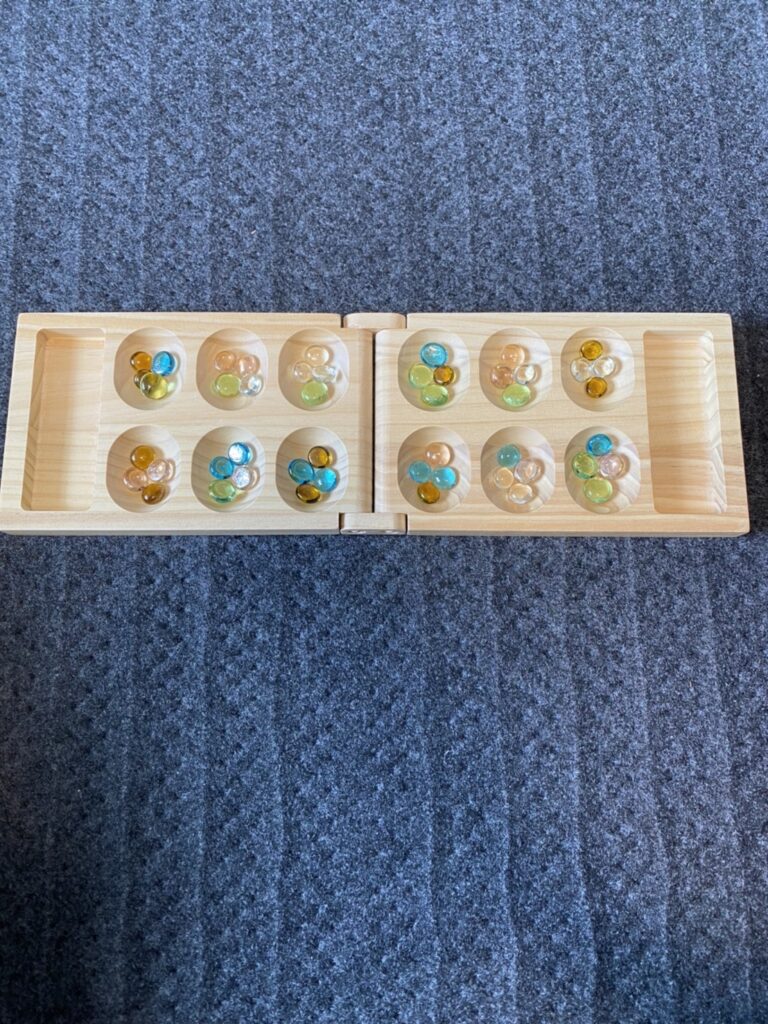

マンカラに必要なものは専用のボードと48個のおはじきだけです。

対戦相手とボードを挟んで座ります。

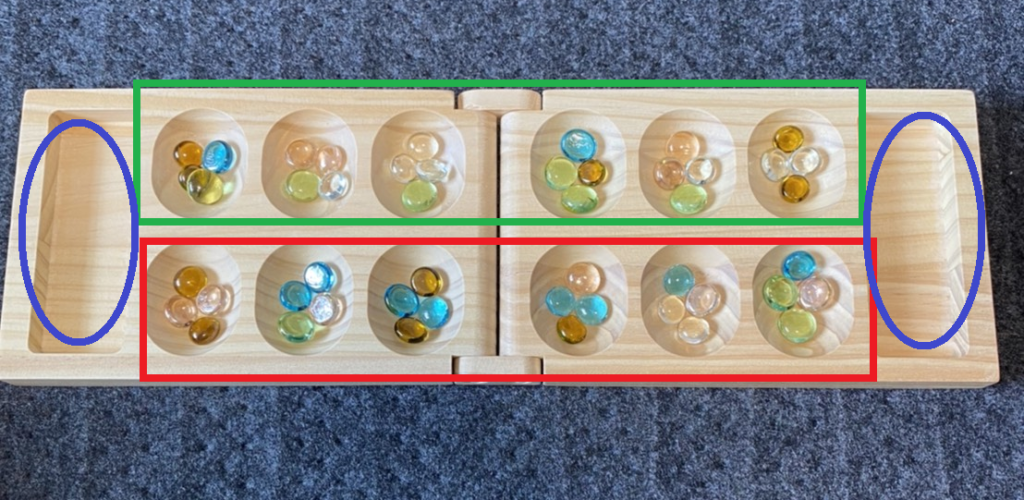

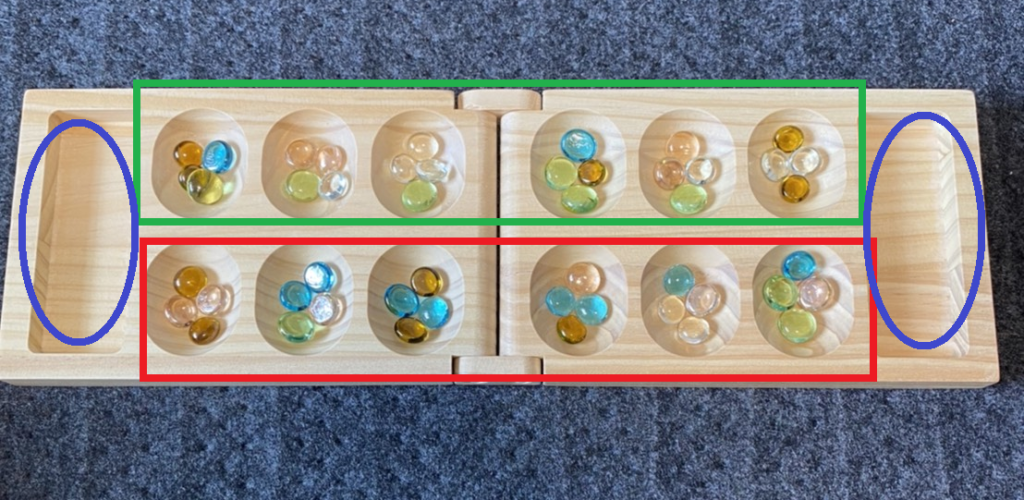

自分の正面にある6つのポケットが自陣で、相手側6つポケットが敵陣、一番端にある大きなポケットがゴールです。

赤が自陣、緑が相手陣、青がゴールだよ!

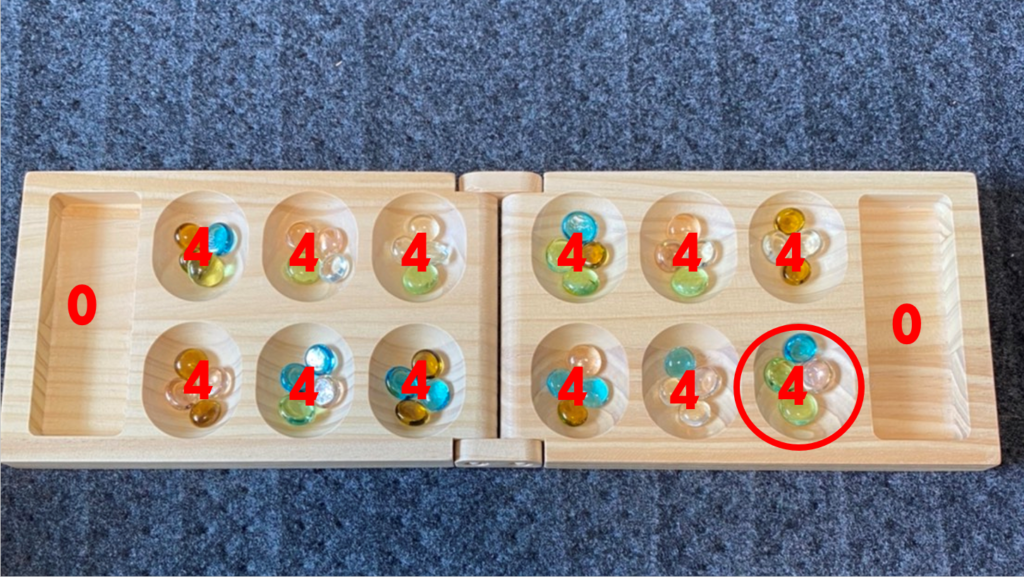

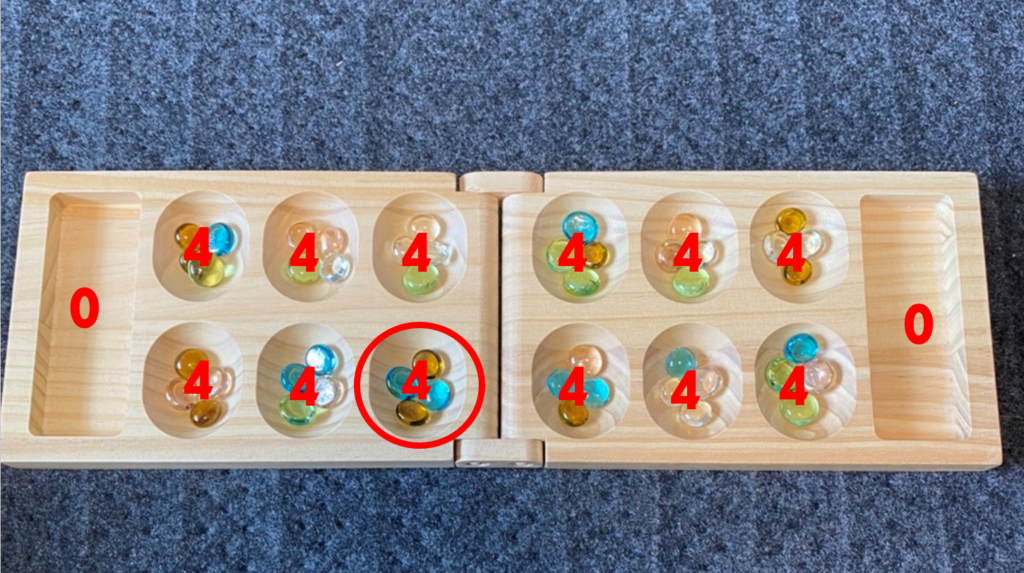

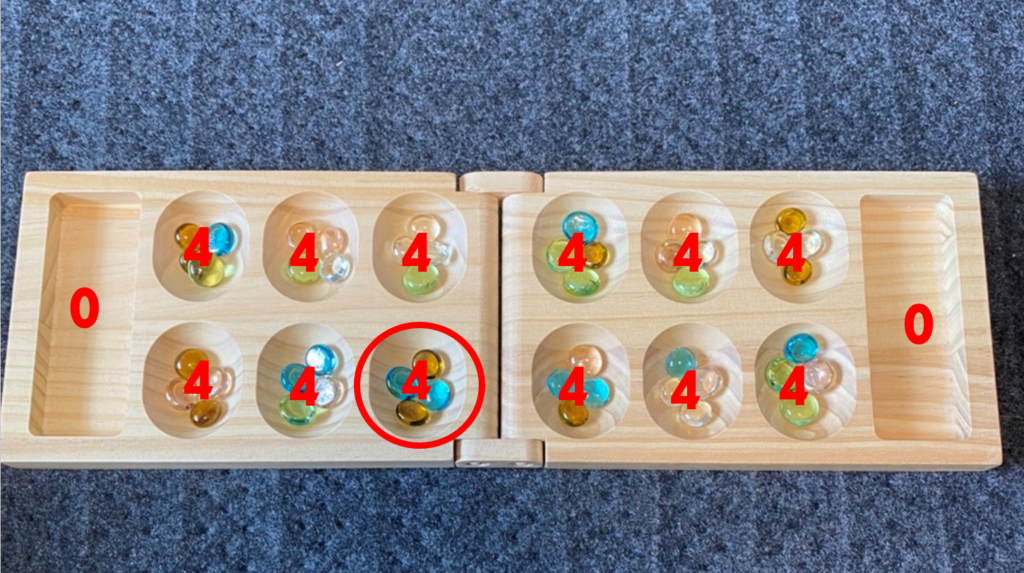

ゴール以外のすべてのポケットにおはじきを4つずつ入れた状態からゲームは始まります。

このおはじきを反時計回りに移動させていき、先に自陣のおはじきを無くしたプレイヤーが勝利です!

先攻のプレイヤーは自陣のポケットを1つ選択します。

じゃあ仮に赤丸のポケットを選択したとするね!

そしたらそのポケットに入っているおはじきをすべて取り、右隣のポケットから反時計回りに1つずつ入れていきます。

おはじきを移動させた後の各ポケットの個数はこんな感じになるよ!

これでターンは終了、後攻プレイヤーのターンになります。

後攻プレイヤーも先攻のプレイヤーと同じように自陣ポケットのおはじきを移動させていきます。

これを交互に繰り返していって先に自陣からおはじきがなくなった方の勝ちです。

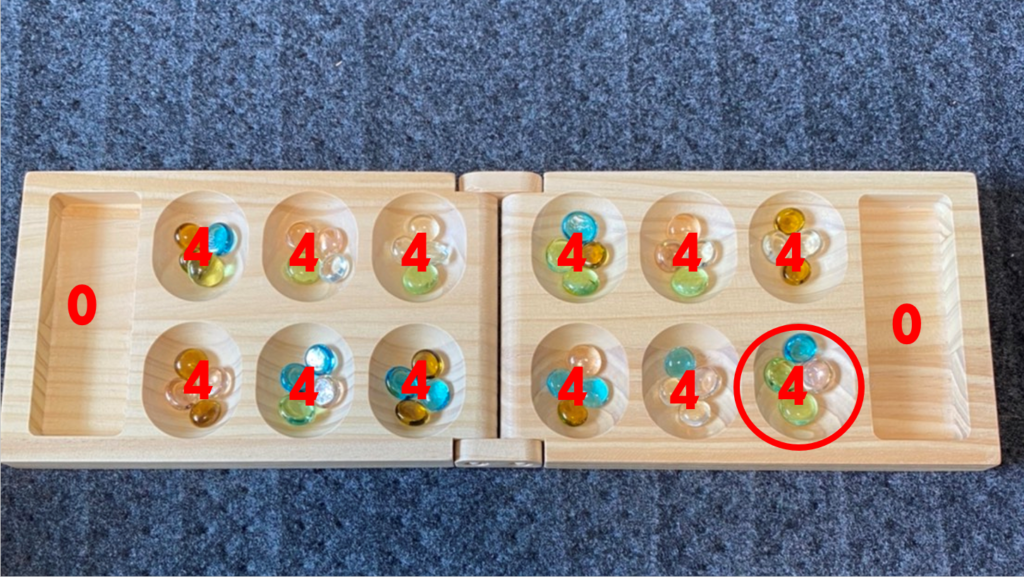

ただしここでポイントが一つ!

おはじきを移動させた際、ぴったりゴールでおはじきを置き終わったらもう1回自分のターンを続けることができるのです。

赤丸のところを選択すると、、、

ぴったりゴールでおはじきを置き終わるよね!

そしたらもう一回自分のターンを続けることができるんだ!

いかにゴールぴったりになるようおはじきを移動させるかがポイントになるのです。

家に友達が来たときに盛り上がる

マンカラは2人用ゲームですが1ゲームの所要時間が5分前後なので複数人でも楽しめます。

調べてみたらどうやら複数人用のモノも発売されているらしい!

飲み会やホームパーティなどでも大活躍するでしょう。

複数人だとプレイヤー以外を待たせることになるので避けた方が良いかとも考えました、先日自宅で友人と飲み会を行ったさいに予想外の盛り上がりを見せたので十分楽しめることが分かりました。

2人用でも楽しめましたから複数人用なら大盛り上がり間違いなしですね(笑)

ルールも非常にシンプルであるためホームパーティなどで小さい子がいても一緒に楽しめます。

沈黙が怖くなくなるゲーム

純粋にゲームとして楽しめるのももちろんマンカラの良いところですが、

個人的には友人とさしで遊ぶ際に「空気づくり」として非常に重宝するゲームだと考えています。

大人数での飲み会や遊びができないコロナ禍。

友人を家に呼んで「さし飲み」を楽しむ方も多いのではないでしょうか。

しかしどんなに仲が良い友人で会っても長時間を共に過ごすと絶対に話のネタがなくなる時間帯がやってきます。

さっきまで盛り上がっていただけに静かになるとちょっと辛い。。。

こういう経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

そんなときに役に立ってくれるのがマンカラです。

マンカラは非常にシンプルで簡単なゲームですが先読みが勝敗を分ける奥深いゲームでもあります。

勝つためにはそれなりに考えることが要求されるわけです。

このような思考を必要とするゲームの最中は不思議なことに沈黙がつらくなくなるのです。

僕も家に良く泊まりに来る友達がいるのですが、泊まりともなると話のネタが尽きる時間帯は避けられません。

今まではお互いのんびりくつろいでいる風を装って(もしかしたら友人は本当にくつろいでいただけかもしれませんが)無言の時間帯をあたかも気にしていないようにやり過ごしていましたが、

本当はちょっと気まずかったりしていました(笑)

しかしマンカラという選択肢が増えた今、沈黙を怖がることが極端に少なくなりました。

「マンカラやろうぜ!」という強力なカードを手に入れた僕はもはや無敵です(笑)

場の空気を保ってくれるという意味でも役に立ってくれるゲームですので非常におすすめです。

シンプルに見た目がおしゃれ

マンカラは見た目がおしゃれというのも大きなストロングポイントとなっていると思います。

折り畳み式のものが多く収納場所にも困りません。

しかしキラキラ光るガラスのおはじきとやさしさを感じさせる木製のボードは閉まっておくにはもったいないと思ってしまうほどのかわいい見た目をしています。

家のスペースに余裕があればインテリアとしても機能すると思います。

しかも見た目が見た目なだけに「これ何?」と聞かれることも多いはず。

そこから会話を広げることもゲームを楽しむことも可能です。

もちろん購入した商品によっても見た目は変わってくると思いますが、インテリアとしても使えるかもしれないことにはシンプルにびっくりですよね(笑)

知育ゲームとしても優秀

マンカラはルールがシンプルで先読みを要求されるゲームです。

実はこのルールが分かりやすいというところが大変重要で公益財団法人日本レクリエーション協会のホームページには以下のような記述があります。

マンカラはルールが単純なので、初めてやる人でも頭の中でルールを言葉として回しやすいし、直感で理解することもできるゲームです。これは大切なことで、ルールが簡単だと、しっかり頭を使う段階にすぐに入ることができます。基本のルールが分かれば、「ここをこうやって、次をこうやって」と自分で試行錯誤しながらプラスアルファのことを考えることができるので、脳が活性化します。これが複雑なルールだと、覚えるのが大変で嫌になり、脳の活動が下がってしまいます。つまりマンカラは、遊びの中で楽しみながら、頭の使い方(ワーキングメモリー)を鍛えられるゲームと言えます。

検証 ボードゲーム「マンカラ」が脳に与える影響 – 公益財団日本レクリエーション協会

実際にプレイしてみると、「普段使わないような頭の使い方してるなあ~」と強く実感していただけると思います。

小さい子の知育という観点でも優秀なゲームなんです。

まとめ

さて今回は日本ではまだメジャーではない2人用ボードゲーム「マンカラ」について話をしてきましたがいかがだったでしょうか。

日本ではまだまだ知らない人も多いゲームですが本当の本当に面白いゲームですのでぜひ多くの方にチャレンジしてみてほしいと思いました。

僕と同じようにドハマりすると思いますよ!

コロナ禍で出かけるところがなく暇をしているという方は以下の記事を読んでみてはいかがでしょう。

おうち時間が華やかになるかもしれませんよ。

>>映画、アニメ、ドラマ好きが紹介する おすすめの動画配信サービス4選!! 価格や特徴、作品数を紹介!!

以上を今回の記事とさせていただきます。

また他の記事でお会いできるのを楽しみにしています。