皆さん、こんにちは。

けびんの部屋へようこそ。

今回の記事は僕が実践している勉強法について語っていきたいと思いますので中学生、高校生、大学生の方は必見ですよ。

あっ、でも後々責任問題にならないようにあらかじめ言っておきますが、あくまで僕個人の考えなので実践する際はご自分の責任でお願いしますね(笑)

異論反論は受け付けておりませんので

何馬鹿なこと言ってんだ。。。

って思う方は、そっと記事を閉じるようお願いします。まあでも僕はこの勉強方法で学年トップ層(高校まで)を維持してきたので大多数の方には参考になると思いますよ。

ぜひ試してみてください。

では本題に入っていきます。

勉強の種類

皆さん、勉強してますか?

社会人になるとお仕事が忙しくてなかなか自分のスキルを磨くことに時間がさけないと思いますが、学生、生徒の皆さんは違いますよね(笑)

きっと受験や定期テストに追われている生活をしていることでしょう。

僕もまだ学生という身分なので日々、提出物、定期テストに追われています。

勉強に追われているのはあなただけじゃないですよ。安心してください。

さて今回は勉強について語っていくわけなんですが、勉強について語るうえでまず最初にやらなければならないことがあります。なにかわかりますか?

部屋の片づけでも、ノート整理でもありませんよ。まあ間違ってはいないですが(笑)

まず最初にやらなきゃいけないのは

「なんのために勉強するのか」

を明確にすることです。

はい、でたよー。きれいごと

と思っているそこのあなた!ちょっと待って!まだ記事を閉じないで!ここでいう「何のために勉強するのか」とはきれいごとではありません。

学生や生徒の方を取り囲む勉強というものには大きく分けて以下の二種類があります。

- 自分の価値、実力を高めるための勉強

- 試験で良い点を取り、成績を上げるための勉強

前者は本当(本来)の意味での勉強ですね。

自分の実力、市場価値を上げるために行う努力です。

そして後者は、点数(ポイント)を稼ぐために行う努力ですね。

皆さんはこの二つの違いが判りますか?

一番わかりやすい違いが、前者は自分の力になる努力なのに対し、後者は必ずしも自分の力になるとは限らない努力だということです。

つまり成績が上がっているということが必ずしも自分の力になっているということではないということです。

数学ができるようになっているんじゃなくて、数学のテストで点を取るのがうまくなっているだけという可能性があるのです。

勘のいい皆さんなら気づくでしょう。

テストの点が良い奴が必ずしも実力者というわけではないということに。

しかし、これは裏を返せばある程度のコツさえつかめばテストの点は誰にでもあげられるということです。

そして恐らくこの記事を見てくださっている多くの学生が知りたいのは後者のテストでの点の稼ぎ方でしょう。

大いに結構です。

たとえスキルとしては自分のためにならなかったとしても稼がれた点(ポイント)はこの先の進路に影響し確実に自分を導いてくれるものとなってきます。

それでは今から「定期試験での勉強法」

否、「定期テストでの点の稼ぎ方」についてかたっていきたいと思いますが、ここで大きな注意点がひとつ。

今から語る点の稼ぎ方は定期試験のみに当てはまるということを忘れないでください。

それと最難関中学校、高校での定期試験がどのようなレベルになっているかは存じ上げないので極端にレベルが高いと使えない可能性があります。

受験でも絶対に使えません。これ大事なのでもっかい言います。

受験では絶対使えません。

なぜなら定期試験の本質が授業の理解度を問うことなのに対し、受験は実力を問う問題だからです。

最難関中学、高校の定期試験でも理解度ではなく実力を問われる場合があるので使えない理由は同じです。

点の稼ぎ方というのは付け焼刃に過ぎず、実力を高めることはできません。

実力さえあればこのような勉強法をしなくても点を取れます。

そして付け焼刃は本物にかなうことがないということも忘れてはなりません。長期的なスパンでみれば実力をつけるのが一番良いということです。

ですからこの勉強法の対象者は

テスト終わった後にその知識覚えているかなんてどうでもいいから、今はテストで点を取りたい!

という人です。

それを肝に銘じたうえで僕の話を聞いてください。

定期試験での得点を伸ばす方法

さて、それではまずどういう方法で点を稼ぐのかについて語っていきます。

定期テストでの点の稼ぎ方、それを一言で言ってしまうと

反復練習で問題のパターンを覚えることです。

先ほども述べましたが定期テストの本質は授業でやった内容の理解度確認になります。

よってどうしても範囲というものを決めなければならず大体の学校では中間試験、期末試験があるので範囲はそこまで広くなりません。そこを利用します。

ちなみに僕の通っていた中学、高校では期末試験しかない学期もありましたが、そのように出題範囲が若干広くなってしまった学期でもこの勉強法は通用したのでそこに関してはあまり気にしなくて結構です。

暗記科目の学習方法

ではまず、暗記科目について語っていきます。

ここでいう暗記科目は小学校でいう社会に該当する科目です。(世界史、日本史、地理、倫理、公民などです。)

まず、一番最初にやるべきことは

単語を頭にインプットすることです。

インプットする方法としては自分でテスト対策問題を作ることが有効であると考えられます。

テストの最初の方は単語で答えさせる問題になる傾向があります。

まずは教科書でそういう問題の答えになる可能性がある単語にマーカーで印をつけましょう。

ここでのポイントはとにかくたくさんの単語にマークを付けること(※明らかに意味のない単語は除く)

「あまりにたくさんの単語にマークを付けてしまったら覚えきれないじゃないか」

と思われる人もいるでしょう。

しかしそこは反復練習を繰り返すことで驚くほどの量の単語をインプットできるので大丈夫です。

ここで自分を甘やかして難しい単語にマーカーを入れないとテストでその単語を答えさせる問題が出てきたときに正解する可能性は確実に0になります。

しかしインプットされた単語、すなわち選択肢があるということだけでも可能性は0ではなくなります。

そういうことを意識してここでは自分に対して鬼になりましょう。

次にノートを使います。

ノートを使いたくない人は白紙でも結構です。(ちなみに僕は保健体育などにノートを買うのをためらっていたのでマイナー教科にはコピー用紙を使っていました(笑))

まずページを縦で半分に折ります。

折ることで1ページを左右で2部分に分けます。

こうして左右に分けられたうちの右側のスペースに先ほどマーカーで印をつけた単語を縦に並べていきます。

単語を並べることができたらその単語が答えとなるような問題を自分で作り半分に分けたうちの左の方に書き込みます。

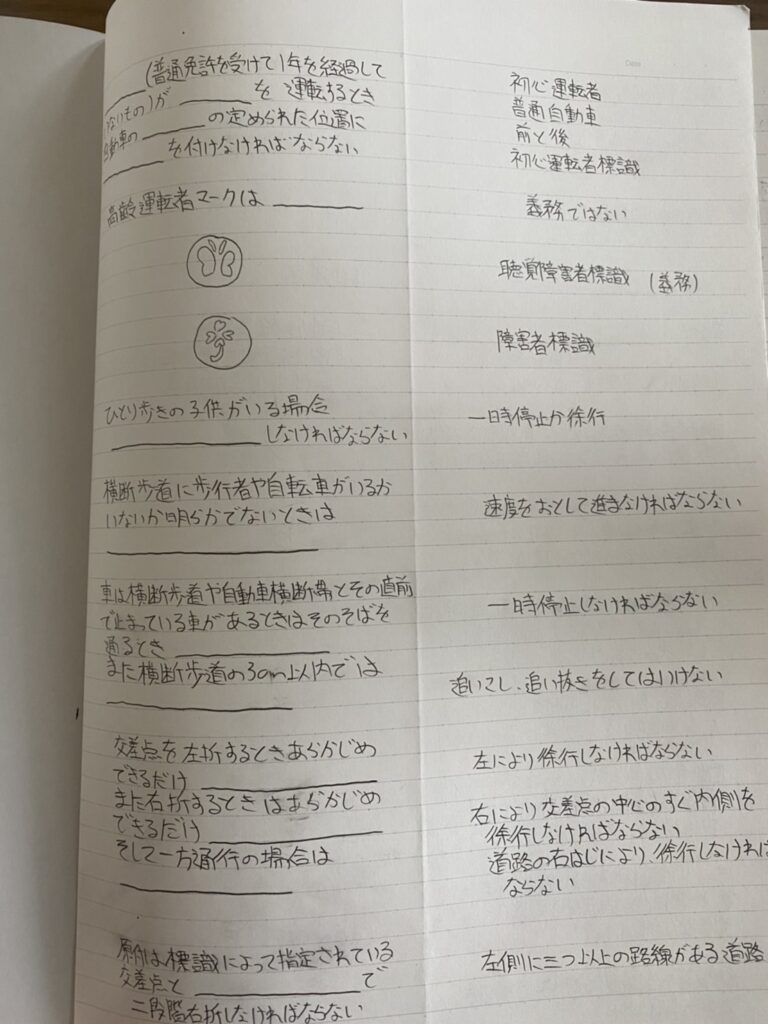

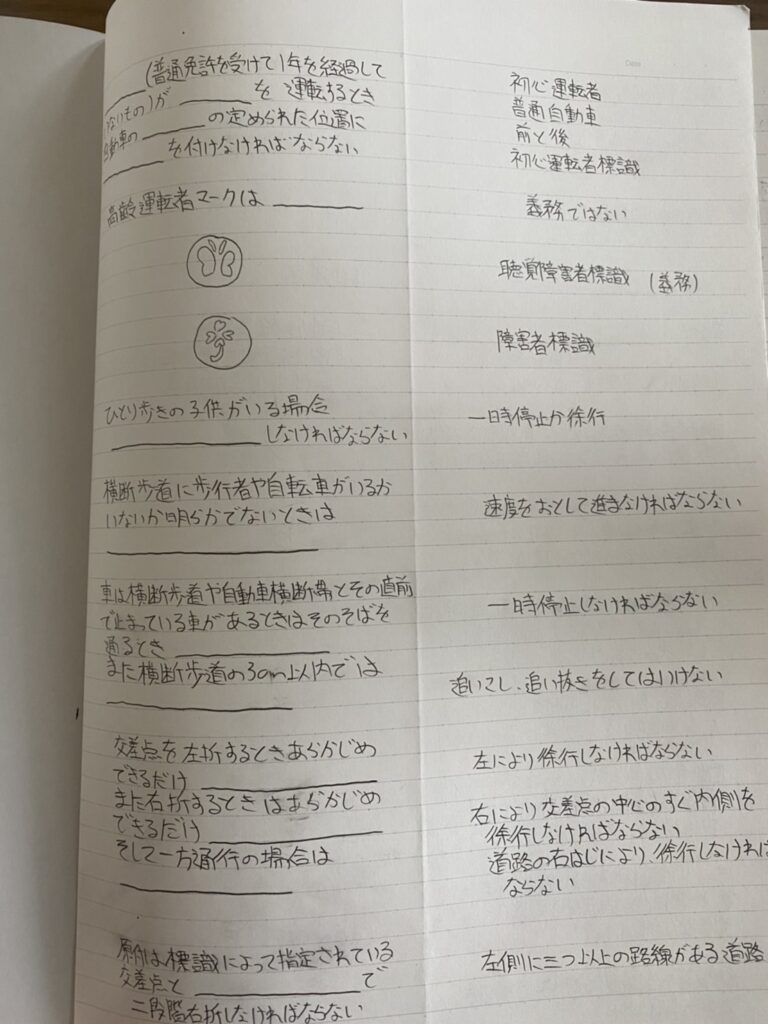

(以下の写真は僕が運転免許を取った時に同じような方法で勉強したものです。参考程度にアップしておきます。このように穴埋め形式にすることで簡単に問題を作ることができるのでぜひ試してみてください!)

さあこれでページの左半分に問題、右半分に答えがのっているオリジナルのテキストが完成しましたね。このテキストを使って単語を頭にインプットしていきましょう。

やり方は簡単。

下敷きなどでページの右半分を隠し一問解くごとに下敷きをずらして答え合わせをしていくのです。

そしてここからが大事なのですが

間違えた単語は赤ペンを使って裏紙などに5回ずつ書きましょう。

記憶に残りやすい色というのは赤と青という二つの説がありますが調べてみたところどちらも決定的な証拠はありませんでした。

しかし僕は赤説の理由である

「血の色であることから生物は防衛本能が作用して強く記憶に残る。」

というのに非常に納得したので赤色を使っていました。

青説の方は

「青色は集中力を上げる色であり集中力が上がることで記憶力も上がる」

という理由でした。

ちなみに「早〇田アカデミーの宣伝である」という説もあるそうですよ(笑)

この五回書くという行為は最初の方は地獄ですが問題を周回するにつれ、間違える数が減っていくので最初はつらくてもあきらめずにやりましょう。

コピー紙ではなくノートに書くと真っ赤(真っ青)なノートができてちょっとテンションが上がります(笑)

これをひたすら繰り返していきます。するとあらびっくり。

いつの間にかノーミスで周回できるようになっているはずです。

ノーミスでできるようになったら一日に周回する数は減らしてもいいですがそれでも一回はやるようにしましょう。

でないと試験日までの間に忘れてしまいます。

さて、余裕が出てきたら教科書の音読をしましょう。

ここでのポイントは黙読ではなく音読です。

五感のうちの視覚と聴覚の二つを使うことで黙読するより効率よく頭に入れることができます。

僕はこの作業を「センスを磨く作業」と呼んでいます。

一見意味があるのかないのかわからない作業のようですが、試験本番で二択で迷ったときの正答率がこれをやるのとやらないのとでは雲泥の差です。

たとえ無意識だったとしても自分の記憶の中には何かしらのイメージが残り迷ったときの正答率を上げてくれるのです。

ですからテストで迷った問題があったとしても絶対に鉛筆コロコロなどで決めてはダメですよ。

なんとなくこっちだと思う方を選択してください。

あなたがしっかりとこの音読という作業をやっていればいるほどその勘は強いものになります。

成績がいい人の

なんでわかったの!?

いやー、なんとなく(笑)

も、こういったメカニズムです。

これが僕の暗記科目の勉強法です。

僕はこの勉強法で中学の時は9割、高校の時は8割以上取れていました。

暗記科目は点で覚えるのではなく、線で覚えろとよく言いますが直接線を書くより、先に点を書いてからその点同士を線で結びつける方が確実のに記憶に定着しやすくなります。

すでに自分の勉強法がある方もこの方法を取り入れることでさらに点数アップが狙えるかもしれませんよ!

理数系科目の学習方法

次に理系科目についてです。

理系科目も基本的にやることは変わりません。回数をこなし問題のパターンを頭に叩き込んでいきます。

それでは具体的な方法を説明します。

学校の数学の授業は教科書だけでは成り立ちません。

なぜなら数学という学問は実際に自分で問題を解くことによって力をつけていくものだからです。

ですから基本的には教科書のほかに問題集が配布されていると思います。問題集がない人は配布されたプリントを使いましょう。(ここでは問題集を例に話をします。)

問題集に乗っている問題のうち定期試験の範囲に該当する問題が乗っているページを付箋などでマーキングします。

これからそのマークした問題たちを何周も解いていくので付箋などがわかりやすいでしょう。

それではまずその問題を一周解いてみましょう。

一応言っておきますが問題集に直接書き込むなんて言語道断ですよ(笑)

ちゃんとノートに解いてくださいね。一回目なので正答率はそこまで気にすることはないです。

さて問題を解いていく際の注意点ですが、たまに1ページ解いたら丸付け、1ページ解いたら丸付けと勉強を進めていく人がいますが、やめましょう。

大問を一つ解いたら即丸付けという習慣をつけましょう。

これはまとめて問題を解くと、丸付けをして間違った問題があったとしてもどのように間違えたのかをすでに覚えていない、もしくはほかの問題とごっちゃにしているなどの理由できちんと復習できないからです。

理数系の問題を解いていくにあたってこのような間違い直し、復習は非常に大事になります。

ですので問題は1ページごとに解くのではなく、大問1つごとに解いていくようにしましょう。

間違えなおしが完了したら自分が間違えた問題番号のところに鉛筆で丸を付けてマークしておきましょう。

たとえ計算ミスであったとしてもミスはミスです。

ここでも自分に対して鬼になり印をつけていきましょう。

一周解き終わったら、一回問題集の今まで解いたページを眺めてみてください。

きっとたくさんマークがついていることでしょう。

全然大丈夫です!!繰り返すことによって必ずできるようになりますから。

そしてひたすら今やったことを繰り返します。三周くらい解いたらもう一度問題集を眺めてみましょう。さて、このときマークが複数個ついている問題があなたの不得意な問題ということになります。(以下、苦手問題と呼称します。)

これからは、このような苦手問題を中心に勉強を継続していきましょう。

さて、めでたく4週目突入ということなのですがここで少しやり方を変えます。

4週目からはすべての問題、苦手問題、すべての問題、苦手問題と交互に周回していくようにしましょう。

理由としては理解している問題は何回解いたとしても能力の向上にはならないからです。

1+1を何万回解いても算数が得意にならないのと同じ原理ですね。

しかし試験までの間ずっと解かないでいると試験本番でどわすれする可能性があるので二周に一回のペースで確認という意味で解きます。

あとは簡単これをひたすら繰り返すだけです!!!!

非常に大変だと思います。。。僕も本当に大変でした。。。

しかし効果は絶大です。

参考までにどのくらい周回すればよいか言っておくと、答えをなんとなく覚えてるくらいになるまではくりかえしましょう。

あれ、この問題こんな答えだっけ? 違ったわ。ここ計算ミスしてんじゃん!

くらいになるまでやりこめば完璧です。

これが理数系科目の学習方法です。

数学を前提に話をしていましたが化学などの暗記作業が必要になる教科の場合は前述の暗記科目の学習方法で紹介したノートを使う勉強法を取り入れてみてください。

きっと定期試験での得点が飛躍的にアップするはずですよ!!

語学の学習方法

ここでいう語学とは具体的には国語と英語のことです。

進行の都合上、語学という一つのジャンルで区切ってしまっていますが英語と国語の学習方法は少し違うので順番に説明していきます。

まず、英語についてです。

実は同じ英語であっても中学英語と高校英語では勉強法が違います。

なぜなら中学英語は文法を覚えることが中心ですが、高校英語は読解が中心だからです。

ではまず中学英語について説明していきます。

やり方としては理数系科目と暗記系科目のハーフ&ハーフという感じです。

単語などの暗記要素はノートを作り学習します。

対して作文(ここでは文章英訳の意味)などの問題は理数系のように問題集を使って繰り返し解いていきましょう。

中学英語の定期試験では授業内容の中心が文法であるため作文問題が重要視される傾向があります。

よって「作文を制すものは中学英語を制す。」といっても過言ではないでしょう。

実際、僕も中学の定期試験では大問2つ構成で単語問題、作文問題のみのテストを解いたことがあります。。

さて作文を勉強していく上でのポイントですが、理数系の問題とは違い中学英語はメインの文法でつまずくことは少ないでしょう。しかし問題は細かい点です。

過去形や三人称などの細かい要素を忘れることで失点することが非常に多いです。

ケアレスミスが本当に命取りになるので細かいところまできちんと丸付けをし、復習するようにしましょう。

次に単語についてです。中学英語の定期試験の範囲の単語数は決して多くありません。

その気になれば数時間で覚えてしまうこともできるでしょう。しかしこの単語をあなどっていると作文問題などでその単語を使えという指示があった時などに痛い目を見ます。

単語は覚えていることが基本という認識で学習しましょう。きっとそんなに大変ではないですよ!!

中学英語についてはこんなところですかね。

次に高校英語について説明していきます。

高校英語の中心は読解です。ていうか新しい文法はほぼ出てきません(笑)

これが何を意味するかというと圧倒的な単語量を必要とするということです。

高校英語は文法を習わない分、覚えなければならない単語が非常に多くなってきます。前述のノートを使った方法で徹底的に覚えていきましょう。

読解ができるかどうかはこの単語量で決まってきます。

想像してみてください。

たとえ文法的に何を言っているかわからなかったとしても単語さえ知っていればある程度読解できます。

一回名詞と動詞のみをたどって短い文章を読んでみてください。意外と読めちゃうんですよ(笑)

ですから単語はしっかりと覚えてからテストに臨んでくださいね。

さて読解についてなんですが中学英語では習う文法のレベルの低さから教科書の文章が非常に簡単なものになってしまい教科書を問題にすることができませんでした。

しかし高校は違います。

ある程度読み物になっている文章が教科書に掲載されているためこの文章がどこかの大問でそのまま出題される可能性が非常に高いです。

ですから授業中に取り上げた文章などは徹底的に読み込みましょう。

ちなみにこれは「センスを磨く作業」ではありません。必須の作業です。

読解問題は出題の幅が非常に広くいくら定期テストといえど初見の問題は実力を問うものになってしまいます。

ですからそのような難しい問題で失点する可能性があることを考えると教科書問題をきちんととっていくしかありません。

教科書問題、単語問題が満点なら少なくとも7割は超えるでしょう。これをノルマとして、初見の読解問題でどれだけボーナスポイントが取れるかが勝負の分かれ目になります。

英語については以上です。中学英語と高校英語の違いを理解して適切な対策を取っていきましょう!!

次に国語について説明していきます。

といっても国語は高校英語の勉強法とまるっきし同じです(笑)

読解がメインになる教科ですので教科書問題をしっかりと獲っていきましょう。

また漢字、古語などは英語でいう単語と同じ扱いになります。

現国では配点的には多くないですが漢字の書き取り問題は確実に出ます。

無駄な失点をしないようにしっかりと覚えていきましょう。

ここでのポイントですが教科書に載っている文章中の漢字を平仮名に変えてそこを書かせるという問題が出る傾向が非常に高いです。

ですから教科書に載っている文章に登場する漢字は必ず書けるようにしましょう。

これは古文でも同じことが言えます。

ポイントとなる古語はきちっと覚えましょう。

古文の場合は上記以外にも文法という大きなポイントがあります。授業中に呪文のように唱えさせられた活用形などは確実に覚え、使えるようにしましょう。

高校で習う古文文法は少なくありませんが各定期試験の範囲はそこまで広くないです。しっかり覚えましょう!!確実に出題されます!!!

学習するうえでのポイント

以上が僕が定期試験で実践してきた勉強法になります。

これらの勉強法を有効に使えるようになればきっとあなたの得点を大幅に上げることができます!

ここでは僕が実際どのようなスケジュールで勉強したのかや、どのような順序で勉強していたのか、定期試験勉強におけるポイントなどを順番に紹介していきたいと思います。

最初に大事なことを箇条書きにしてしまうと、

- 休息を取る

- メリハリをつける

- 徹夜はしない

となります。

まず、休息をとるということについて

脳みそは常に集中しているわけではありません。

集中できるのはほんの短い間だけなんです。

ですからだらだら長時間休憩なしで勉強するのはとても効率の悪い方法といえます。

きちんと集中して勉強に取り組むようにしましょう。

そしてこの休息をとるというのは実は二つ目のポイントであるメリハリをつけるということにもつながってきます。

メリハリをつけるというのは頭を切り替えるということです。

頭の使い方に緩急をつけることで集中できるようになることはもちろん、記憶にも定着しやすくなるのです。

ではここで具体的にどのようにすればいいのか、僕はどうしていたのかについて説明します。

答えは簡単、

50分10分で行動すればよいのです。

50分勉強して10分休憩、50分勉強して10分休憩、と勉強をすることで程よい休息をとることができます。この時は部屋から出るなりして気分転換をすることをお勧めします。

ずっと机に向かっているとおかしくなりますよ(笑)

ちなみに僕は狭い部屋で机に向かいっぱなしで長時間勉強したのちに乗り物酔いと同じような症状がでて嘔吐したことがあります(笑)

さて本題に戻りましょう。50分10分を1セットとして勉強を進めていくわけなんですが。

理系科目、文系科目、理系科目、文系科目と交互に勉強するようにしてください。

メリハリをつけるというのが目的です。

理系科目と文系科目は使用される脳の部位が違い、交互にやることで効率よく学習することができるのです。

そして人には好き嫌いがあります。嫌いな教科を連続で勉強するのではなく、息抜きできるように好きな教科を挟むことで勉強を長続きさせることができます。

僕は(理系なのに)頭をフル回転させる理系教科が嫌いだったので、ひたすら手を動かす暗記教科をやっている時が息抜きでしたね(笑)

あのノートを使った学習法は極限まで仕上がってくるとほぼ作業になるのですごい好きでした(笑)

最後に

「徹夜はしない」

ということですね。

睡眠時間は勉強を続けていくうえでとても重要な要素になってきます。記憶は寝ている間に定着します。逆を言えば寝ないと定着しません。

それにテスト期間は1日ではないので体力管理という点からも睡眠時間は絶対に確保しないといけません。

僕は睡眠時間をとても大切にしていたので休日は朝もそんなに早く起きていません。

11時なんて日もありました。

そのくらいしっかりと寝てました。

それでもやることをしっかりやっていれば点数は取れます。

そして実体験(テスト前の食あたりにより一睡もできなかった事件)に基づいた検証の結果、睡眠時間を削るとまず理系科目が爆死することがわかりました。

ケアレスミスがありえない数になるからです。

ひどいときは1桁の足し算を間違えます。僕は理系科目の前日は、明らかに勉強不足だとわかっていても日付が変わるころには寝るようにしてました。

本当にやばいときは徹夜するのではなく朝早く起きて勉強するようにしましょう。

語学系の教科はむっちゃ冴えるか、壊滅するかの二択でした。

単語のような暗記問題は取れますが読解問題が実質博打になります。

最悪の場合初見問題の正解数が0になります。そのほかにも誤字脱字があったりとやはり被害が出ます。

睡眠はしっかりととるようにしましょう。

そのほかにも

副教科を捨てない!

なんていうポイントもあります。

副教科は受験に必要ないことなどもあって手を抜く人が非常に多いです。

しかし副教科も当然点数が入るのであって手を抜いていいなんてことはありません。

むしろ他人が手を抜いている分、差をつけやすいですし、問題もそこまで難しくないことが多いのでかなりのボーナスポイントになります。積極的に獲っていくようにしましょう。

最後に

随分と長い記事になってしまいました(笑)お疲れさまでした。

ここまで読んでくれた皆さんはきっと本気でテストの点を上げたいと思っている人たちばかりだと思います。

あなたたちのその熱意があればきっと結果は自然と出てくるでしょう。

定期テストで学年のトップグループに入るのは決して難しいことではありません。

東大や難関私立大に受かれっていう話じゃないのですから(笑)しっかりとした対策を取り、努力を続ければきっと上位相に仲間入りを果たすことができます。

皆さんのご健闘を僕は心よりお祈りしております。

ここまで長い時間お付き合いいただきどうもありがとうございました。

それではまた違う記事で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。